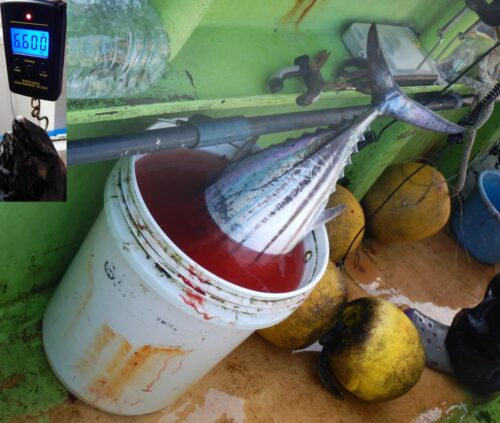

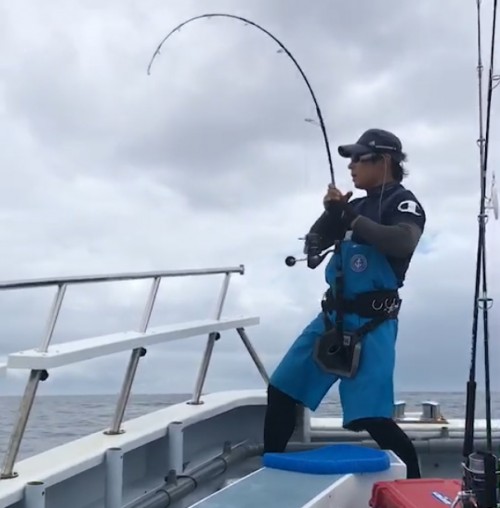

2025年10月。96kgの相模湾レコードを釣り上げた宮川和摩船長。

2025年10月。96kgの相模湾レコードを釣り上げた宮川和摩船長。

おめでとうございます!!

100kgが見えてきた相模湾であります!!

ほんと凄い!!

夢だらけの海になりましたね…。

モンスター釣りたーい。

それよりはちょっと小さいけど、自分が釣った92kgのマグロは酔っぱらったマグロだったな~。懐かしいな~(笑

というわけで数年ぶりのブログ更新です♪

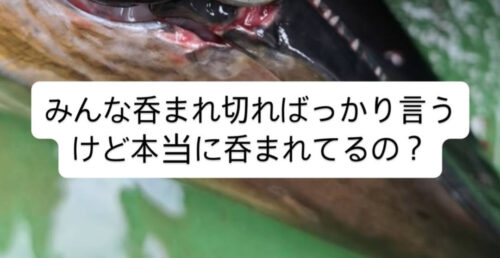

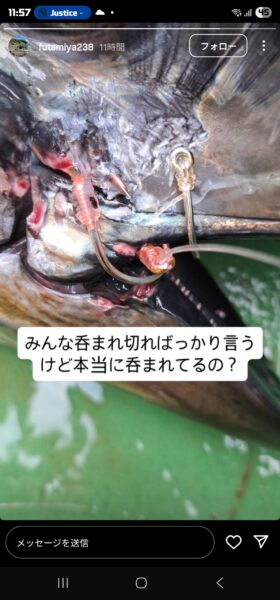

その和摩船長のインスタがあまりに衝撃的だったので引用させてください!!

まさかの針コレ(コレクション)マグロ!!🤣

こんなに針喰っても次の針喰っちゃうんですね?!

てっきり、一度針を喰ったマグロは、その警戒心から、しばらくはコマセに寄りつかないものだとばかり思っていましたが…。

まあ、人間にも色んな性格があるように、マグロにもいろんな性格があるのでしょうね!

全部のキハダが「針コレマグロ」だとは、

自分は思っていません(笑

今年は10月以降、マグロが多いので色んなことが見えてきて。

警戒心の高いマグロは、やはり、ビシから一定の遠い距離を保とうとするし、かと思えば、平気でビシの近くまで寄ってくるナブラもありますね。わたくし翻弄されまくってます(笑

いや~海の中は未知ばかりで本当にワクワクしますね🤣

さて、本題です。

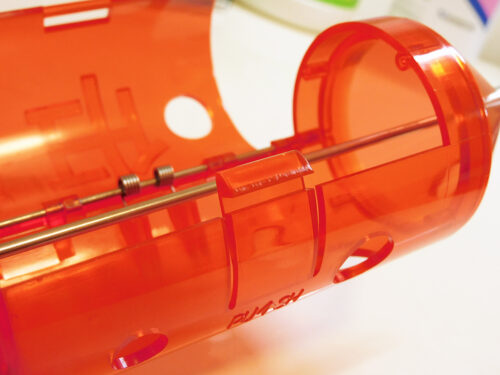

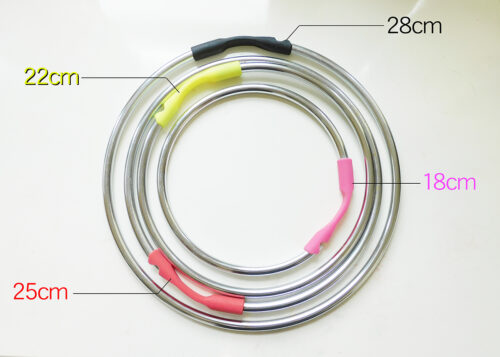

いわゆる「魚歯によるハリス切れ」が、本当に吞まれて切れたのかどうかを考えてみましょう。

あくまで一例ですが、

- ハリスが鼻先にある状態で針を喰ったとする

- マグロが口を閉じたとする

- ハリスは歯の間に挟まっている状態です

- 次の瞬間、マグロが反転して、アタリが出て、合わせたとする

- 針が引き出されてカンヌキに掛かったとする

このケースの場合、もしマグロが口を閉じたままだとしたら、針は無数の歯をザリザリやりながらカンヌキにかかるわけです。

そりゃ当然、切れますよね…。

でも、カンヌキに掛かったわけだから、首振りの振幅もちゃんと竿に伝わるわけで、つまりは、ハリスは傷ついていてもうまく針掛かりしたという手ごたえを感じるわけです。

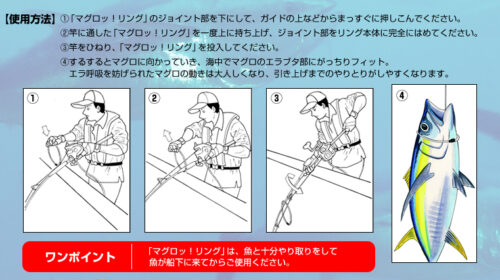

従い、針が呑まれてないと思ってやり取りを開始し、場合によってはリングまで入れてから、魚歯によって傷ついた部分で切れてしまったりするわけです。

自分もよく、魚歯によるハリス切れを便宜上、「呑まれ切れ」という表現をします。

でも実際には歯に当たって切れたわけだから、「呑まれ切れ」ではなく、正確には「魚歯切れ」なわけです。

しかしですね。

釣りの最中に「ぎょしぎれだ!」と言っても、なかなかピンとこないんですよね。

「呑まれ切れだ!」というとたいてい皆ピンとくる。

そもそも「呑まれ切れ」という言葉は、私も動画で「呑まれ切れだ」と言いまくって流行らせてしまった感もあるので、ここでちょっと弁明しておこうかなと思った次第です。

結論。

スパっと切れたような魚歯切れの多くは、

呑まれて切れたわけではない。

と私は思います。

もしくは、やり取りの最中にハリスが弛んでしまい、歯に当たって切れることもあると思います。これは常にテンションをかけてマグロを引っ張ることで回避できます。強気であるほうが獲れるゆえんです。

本当に呑まれて切れたならザラザラしているでしょう。

そう。

本当の「呑まれ切れ」もあると思います。

マグロの胃袋やエラ、もしくは口の奥のほうに針掛かりするケースですね。

この場合は、明らかに針掛かりしてからの挙動がおかしいです。

マグロの走りも鮮明じゃありません。竿がガックンガックンいいながら走ったり、ちょっと走っては止まり、またちょっと走っては止まったり。胃袋が引っ張られてオエッてなっていそうな、調子が悪そうな挙動をします。首振りの振幅がランダムで、正確にマグロの挙動が把握できません。自分の経験だと、この症状が出た場合、ほぼハリスが切れます。

上記の症状が出ても、うまく釣れる場合もあります。上アゴの先っぽに針が掛かっている場合です。上アゴの先っぽに針がかかると、なかなか横になりにくく、また首振りの振幅が認識しずらくなるため、針を呑まれたと勘違いすることがあります。が、しばらくしてマグロが横になると、首振りの振動が伝わってくるため、ここでようやくマグロリングを投入する決断をする、というような経験は何度かあります。

というわけで。

魚歯切れだったとしても「呑まれ切れ」でいいじゃん🤣🤣

ダメ?

…。

…今回は以上です!

自分ってこんな文体だったかな…

なんかブログの書き方忘れてしまった🤣🤣