釣行データ

| 釣行日 | 2015/08/01 (土) |

| 船宿 | 五エム丸/カツオ・キハダ船 |

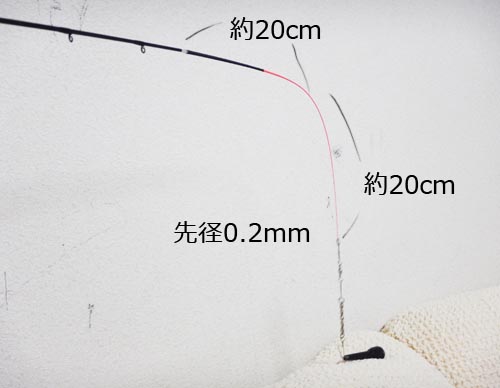

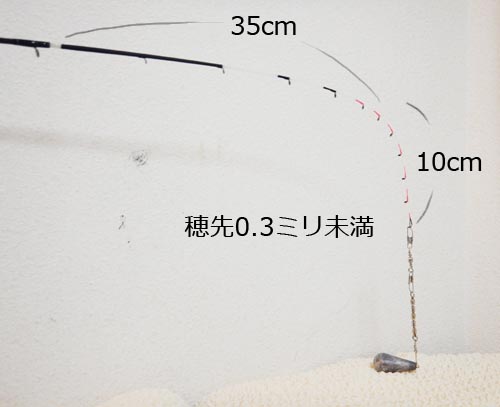

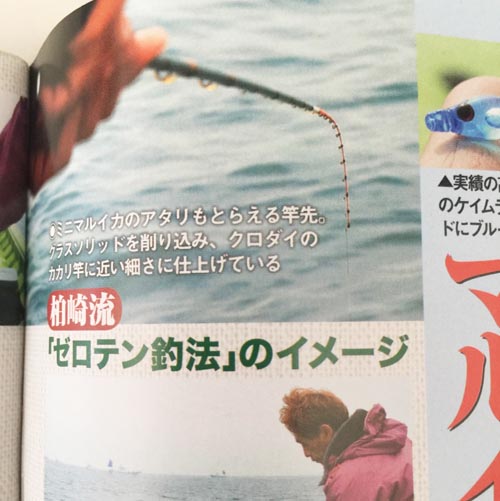

| 竿 | 自作(先径2.2mm元径14mmのグラスソリッド) |

| リール | シマノ(SHIMANO) ティアグラ30A |

| ビシと天秤 | サニービシ100号 305式 NH型天秤 |

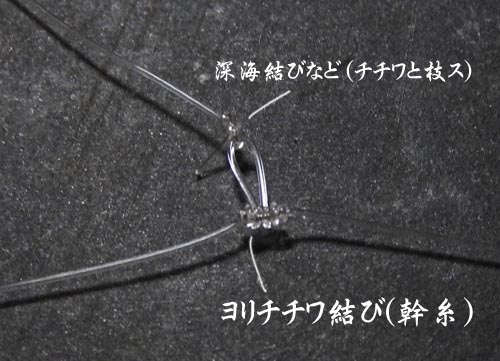

| 天秤とショックリーダーの結節具 |

トローリングスナップ5号 (ショックリーダー:カーボナイロン24号/100lb3m、結節はPRノット) |

| 仕掛け | ハリス16号4.5メートル 閂キハダ15号 |

| 水温 | 26.8 度 |

| 潮 | 澄み はやい 棚 20~40m |

| パターン | 大潮4日目 (干潮 11:41) |

| 月輝面 | -99.3% 月齢16.1 |

| 風 | 南 弱い |

| 波高 | 0-0.5M |

| 天候 | 晴れ |

| 船の釣果 | カツオ: 0-2 キメジ: 0-2(3.8-5.5㌔) |

| 自己釣果(右舷ミヨシ) | キメジ: 2 |

とうとう今年も相模湾に熱い夏が

やってまいりましたっ!ヽ(`Д´;)ノ

2015年

コマセカツオ・キハダ船開幕ですっ!!

キ━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )タ━!!!!!

さて毎年そうですけど、開幕当初は魚が「コマセ」に付くまで少し時間がかかると言われていますね。

さて毎年そうですけど、開幕当初は魚が「コマセ」に付くまで少し時間がかかると言われていますね。

そんなわけで初日となる本日はのんびりクルージング覚悟での

乗船でしたが^^;

午前6時50分!ヽ(`Д´;)ノ

場所につくなりルアーの方が早くも水面に跳ねているキメジをキャッチマジカ━━Σ(ll゚艸゚ll)━━━!!

なんとキャスティングであるのに「メタルジグ」でのヒットでした。すぐに沈んでしまうボイルを予測してのメタルジグでしょうか?

…まじ?

まじ??

今日って釣れちゃう

日なの?!!(;゚ロ゚ノ)ノ

ってスイカ食ってる場合か

うまっ(๑•̀ㅂ•́)و✧

仲間内が乗るとだいたいこんな感じで緊張感がありません( ˘•ω•˘ )

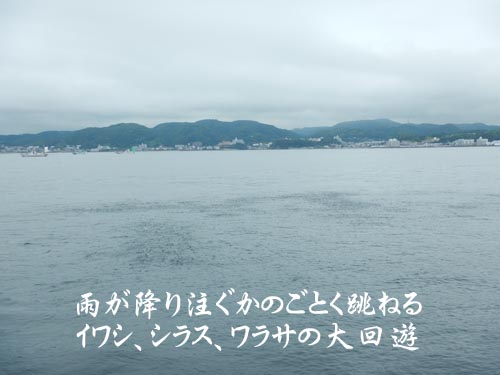

そうこうしている間に各船が

そうこうしている間に各船が

次々と集結し…(;゚;Д;゚;)

これぞ相模湾のお祭りだっ!!(`д´/;)/

とんでもねぇ熱気であります!!ヽ(`Д´;)ノ

キタヨキタヨ=͟͟͞͞(๑•̀д•́๑=͟͟͞͞(๑•̀д•́๑=͟͟͞͞(๑•̀д•́๑)

そして、前日の夜には「願いが叶う」と言われている幸運のブルームーンに強く強くお願いしました。

絶対にキハダが釣れますように。

…(。-_-。)

小さくてもいいので「キハダ」が釣れますように。

最後にそう小声で付け加えました。

…(ノ ̄△ ̄;)オット

その願いが叶ったのかどうか開幕初日から魚がコマセに反応するという異常事態発生!!( ✧Д✧) カッ!!

一日を通して鳥山がひとつもなかったので

もしかするとベイトとなるイワシが例年より少ないのかもしれません。

ならば、コマセで釣れるチャンスにも

大いに期待できるというものです…!!

…(ノ ̄△ ̄;)アラ?

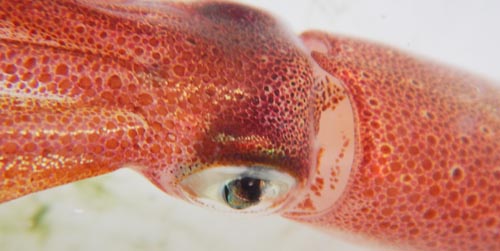

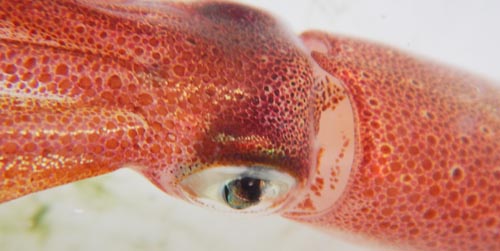

こんなときマルイカで遊ぶなんて愚の骨頂何やってんのわたし( ✧Д✧) カッ!!

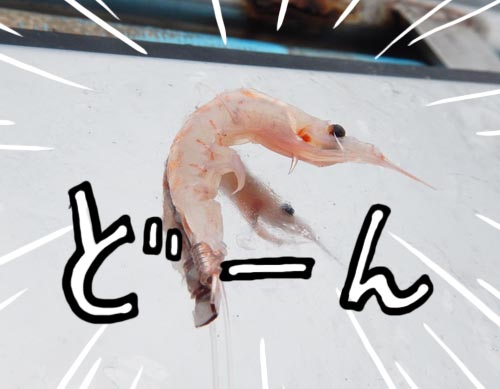

すぐさまオキアミの抱き合わせに変更したところ、これは頭だけかじられて不発!!

すぐさまオキアミの抱き合わせに変更したところ、これは頭だけかじられて不発!!![]()

![]()

![]()

ならばと吸い込み重視の「丸掛け」に変更したところ、

キ━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )タ━!!!!!

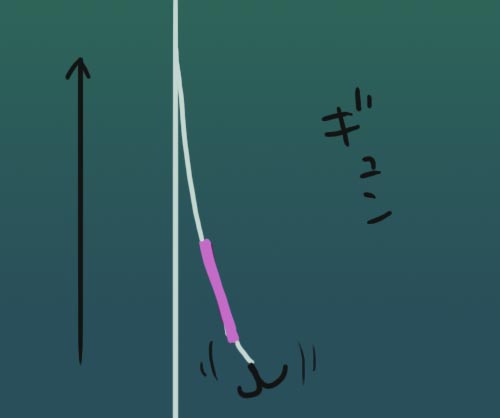

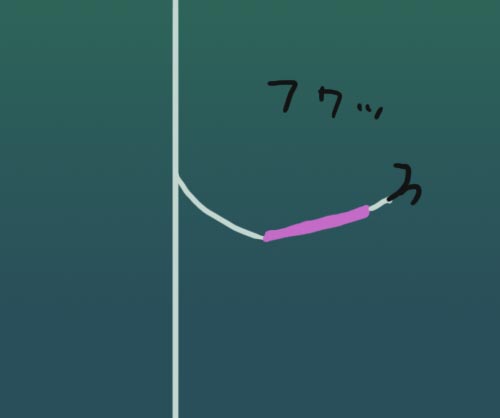

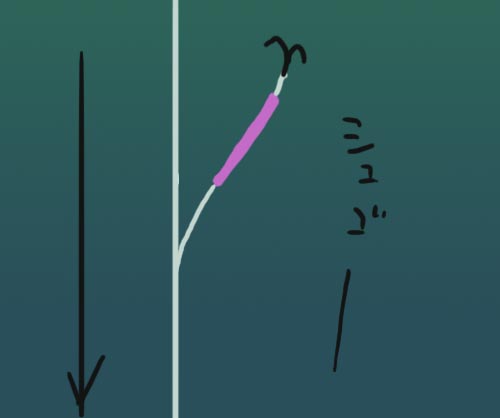

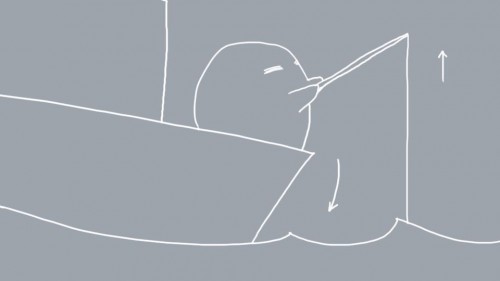

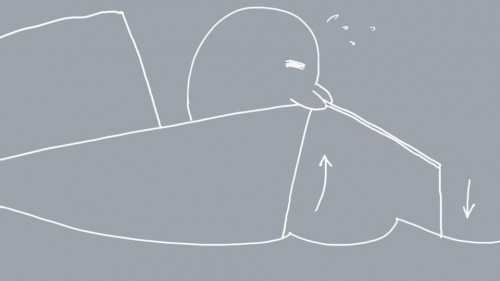

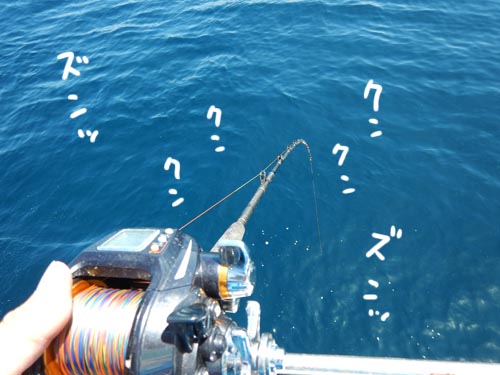

これはキメジを掛けたときの動画です。キメジ相手に慎重なわたしの姿に笑いたい方だけご覧ください(笑)

(撮影してくださったルアーのSさんありがとうございます!)

初心者さん向け「ゴリ巻き」メモ:

ドラグが滑って下に走るようならおそらく「キメジ」です。キメジはカツオと違って口が硬いのでわりと強引に巻くことができます。むしろハリスのテンションを緩めると、魚のサイズが小さくても歯やヒレに引っかかってハリスが切れることがあります。また夏とはいえサメがいる可能性もゼロではないので、魚が走ってドラグが滑ったときだけ耐え、あとはテンションが緩まないようゴリゴリ巻くのが良いかと思います。取り込みで怪我をしないよう指サックを忘れずにです^^

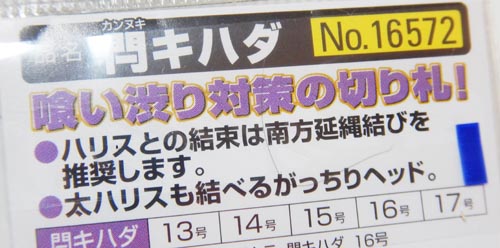

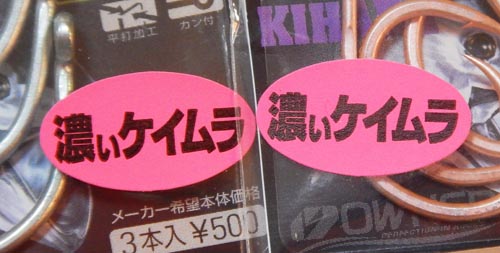

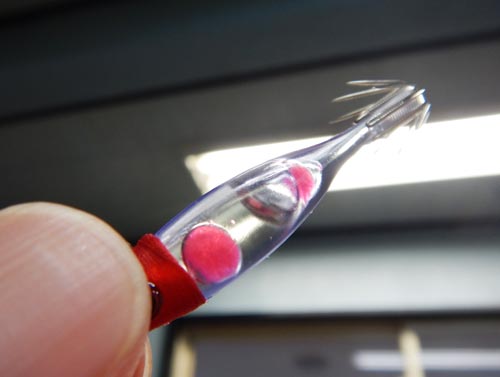

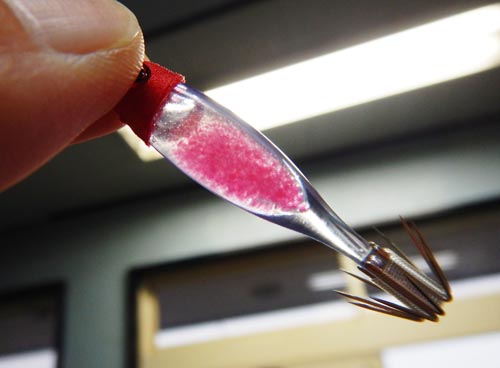

「閂キハダ」

ご存じの方も多いかと思いますが、今年はその軽量版として「閂キハダ」がNEWラインナップされました。

同メーカーの環付針と比較して軽いので、「渋対策」として期待できるのはもちろんのこと、

同メーカーの環付針と比較して軽いので、「渋対策」として期待できるのはもちろんのこと、

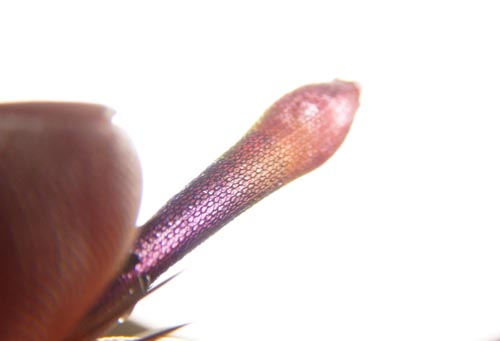

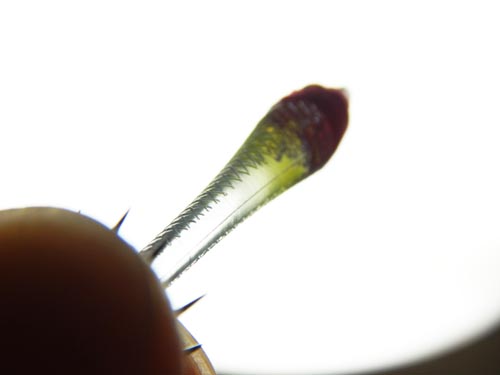

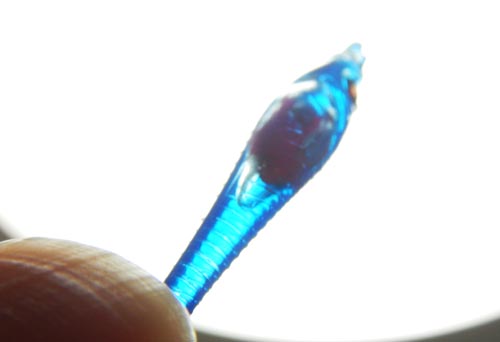

個人的に注目したいのは「ケイムラ塗装」です。

可視光線では届かない「暗い海」でも届くのが紫外線、その紫外線を反射するのがケイムラです。

ケイムラは夜光玉と違って蓄光ではなく、自然の光を反射するので魚に警戒されにくい色として知られています。

必ずしも警戒されないとは限りませんが、南風が吹くと「潮が濁りやすい相模湾」では、ケイムラが有効なことも多いんじゃないでしょうか。

青物が苦手とする「潮が暗いとき」でも

こんなふうにアピールできちゃうわけです^^

ちなみに紫外線加工液にオキアミを漬けると

オキアミ全体が紫外線に反応します。

対してケイムラ塗装が施された針は、上図のようにオキアミの一部だけが紫外線に反応するイメージです。

これ、グラデーションがかかって

より自然な発光に見えるんじゃないでしょうか( ✧Д✧)ピキン!!

可視光線が届く水深でも針の色が「オキアミカラー」なので安心です^^

ひとつ「閂キハダ」の難点をげるとしたら、

また環付針ではないので「すっぽ抜け」するんじゃないかと不安に思いがちです。しかしそこは「キハダ針」というだけあって、ヘッドが分厚く思った以上にしっかり感があります。

まだキハダが釣れたわけではないので強度は謎ですけど![]()

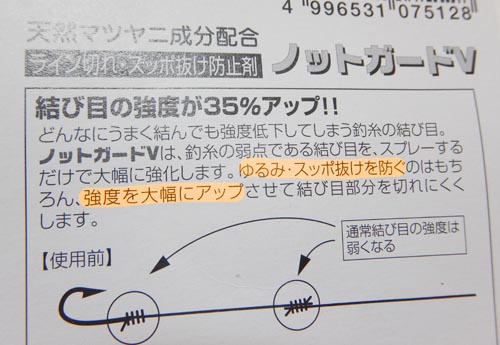

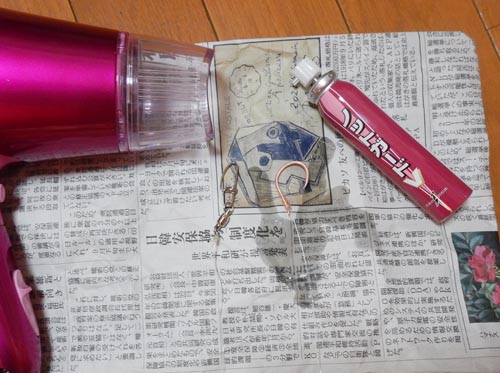

さらにノットガードVを使用して安心感アップ!!ヽ(`Д´;)ノ

ドライヤーで乾かすとより強度が上がるそうです^^

付け餌は、個人的には「刺魔王」などの加工されてないブロックタイプのオキアミが好きですが、

依然として不凍タイプのオキアミが人気あるようです。

なかでも「ダブルスペシャル」は駄目なオキアミが一粒もない完成度。仲間内ではかなりの人気で、通販はもちろん店頭でもなかなか見かけないレアアイテムです。見かけたら幸運かもしれません^^

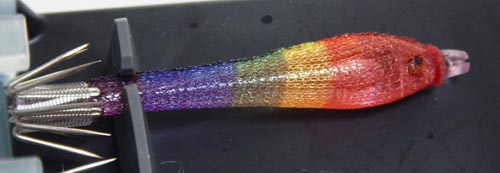

ほか目新しいアイテムとして

特船シリーズに75ミリが追加されました。

むちゃくちゃデカイのでキハダ向きかと思いますが![]()

プルプルなので食い込みがよさそうですね。

水深が深くて餌取りが心配なったとき、キハダにアピールするには良さそうな大きさだと思いました。

ところで熱くなって忘れがちなのが熱中症対策です。今年は昨年より暑いので要注意です。

ところで熱くなって忘れがちなのが熱中症対策です。今年は昨年より暑いので要注意です。

水分補給はもちろんのこと

恥ずかしながらそれでも

頭が痛くなり熱中症気味になったわたくし^^;

友人のアドバイスにより氷のペットボトルで首筋を冷やしたらすぐに頭痛は緩和しました。とくに寝不足の方は注意してくださいね!

友人のアドバイスにより氷のペットボトルで首筋を冷やしたらすぐに頭痛は緩和しました。とくに寝不足の方は注意してくださいね!

というわけで

開幕初日から激アツとなった相模湾!!

どんどん水深は深くなり、

どんどん水深は深くなり、 7月25日はとうとう水深60メートルの城ヶ島手前までやってきました。

7月25日はとうとう水深60メートルの城ヶ島手前までやってきました。

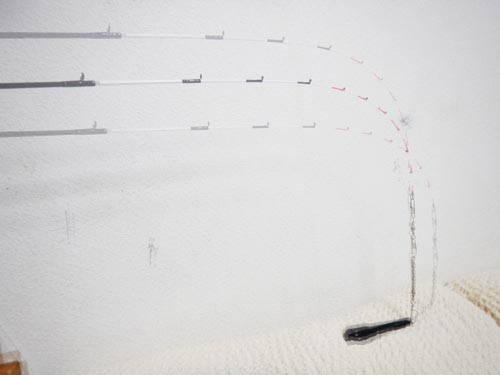

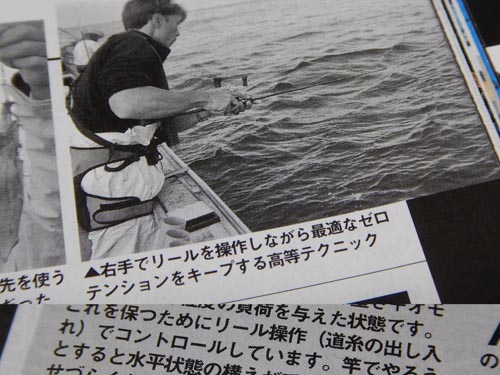

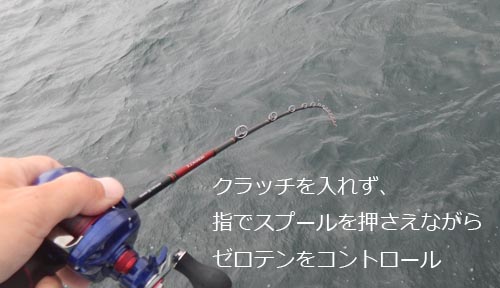

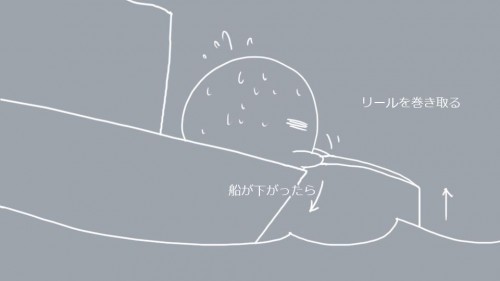

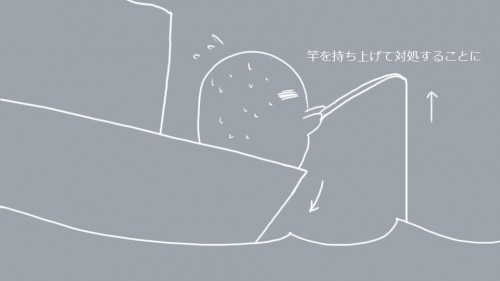

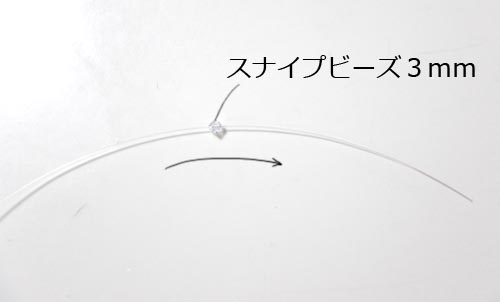

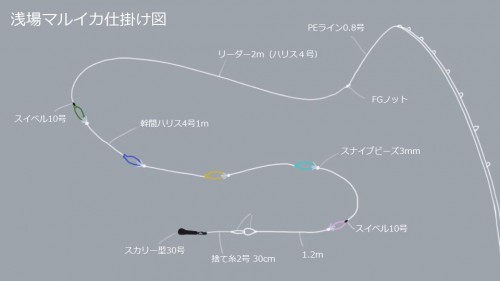

ゼロテンションをキープするために、真っ先に参考にさせてもらったのが

ゼロテンションをキープするために、真っ先に参考にさせてもらったのが

ところで…。

ところで…。

前回はマグレで64杯 (^o^;)

前回はマグレで64杯 (^o^;)

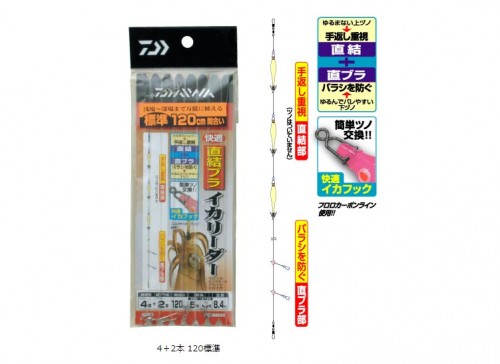

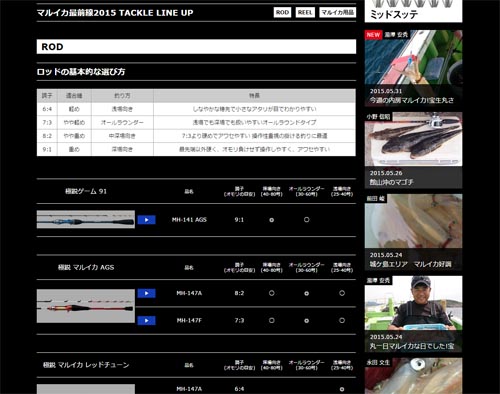

またウェイト入りのスッテも、

またウェイト入りのスッテも、

「

「

もし乗ってこなくても、一度聞き上げてみるとズシッと重みが伝わることがあります。乗ってからの釣り方は底釣りと同じです。

もし乗ってこなくても、一度聞き上げてみるとズシッと重みが伝わることがあります。乗ってからの釣り方は底釣りと同じです。

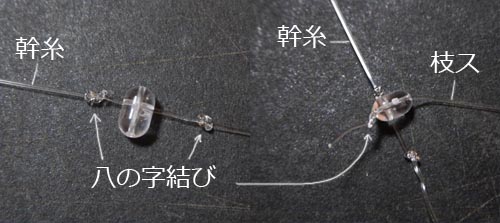

回転ビーズ

回転ビーズ

この日は9点掛け2回、ほか5点掛け以上多数!

この日は9点掛け2回、ほか5点掛け以上多数!