釣行データ

| 釣行日 |

2017/09/04 (月) |

| 船宿 | 五エム丸/カツオ・キハダ船 |

| 竿(エビング) | Daiwa ソルティガAP J66XHS |

| リール(エビング) | Daiwa キャタリナ4500H |

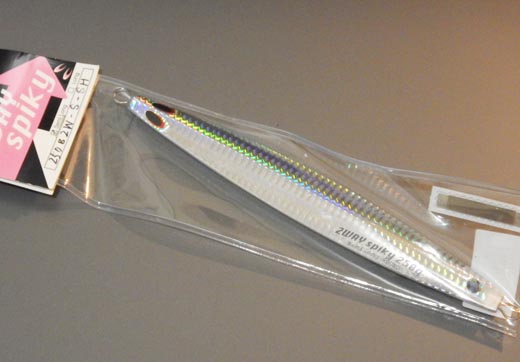

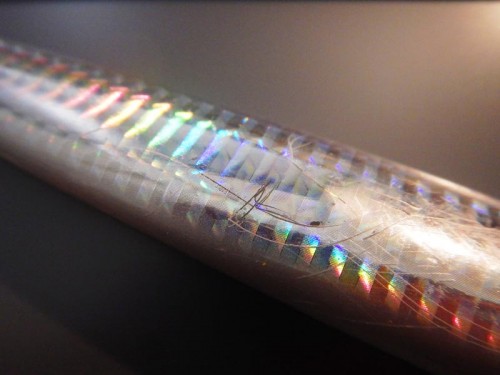

| ジグ(エビング) | スピードスラッシャー |

| 天秤(エビング) |

エビング専用直線テンビン (ショックリーダー:ナイロン |

| ワーム | エビングスティック |

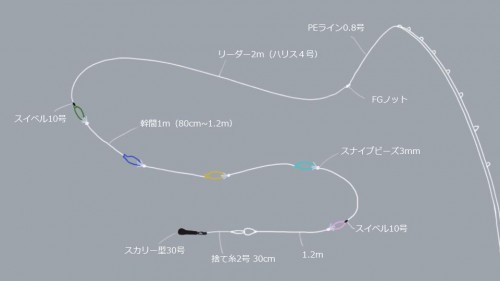

| マグロ仕掛け(エビング) | ハリス |

| 竿(コマセ) | 自作(1900mm 先径2.2mm元径13mmのグラスソリッド) |

| リール(コマセ) | シマノ(SHIMANO) ティアグラ30A |

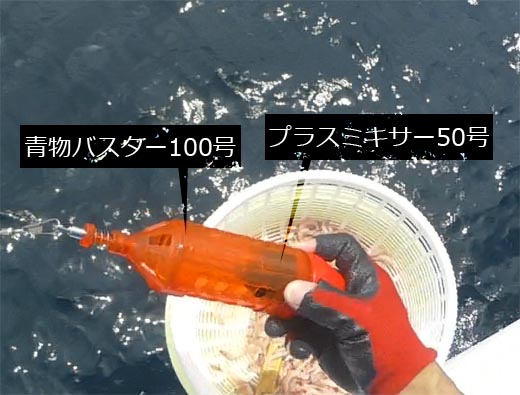

| ビシと天秤(コマセ) | 青物バスター100号 青物バスター120号 305式 NH型天秤 |

| 天秤とショックリーダーの結節具(コマセ) | トローリングスナップ5号 (ショックリーダー:ナイロン PE10号500m(ラインはフッ素加工済み |

| カツオ仕掛け(コマセ) | ハリス |

| マグロ仕掛け(コマセ) | ハリス 針 |

| 水温 |

25度 |

| 潮 |

澄み 緩い メインの棚 20~50m |

| パターン | 大潮1日目 (干潮 9:52 満潮 16:45 ) |

| 月輝面 | 95% 月齢13.3 |

| 風 |

北東 ほどほど |

| 波高 | 0.5-1M |

| 天候 | 雨のち曇り |

| 船の釣果 |

キハダマグロ:27 kg、28kg 2本 |

| 自己釣果(右舷ミヨシ) | キハダマグロ:28 kg 1本 本ガツオ : 12 本 |

台風後の日曜日から続いているキハダ祭り!!

どの船もすごい釣れっぷりですね(*≧∀≦*)

月曜日に釣れたキハダの胃袋の中身は空っぽでした。どうやらこの日はベイトに対してキハダの絶対数が上回っていたようです。

月曜日に釣れたキハダの胃袋の中身は空っぽでした。どうやらこの日はベイトに対してキハダの絶対数が上回っていたようです。

となるとコマセやエビングの出番となりますが、

これがイワシパターンになると途端にオキアミには目もくれず、 ルアーやフカセ組の優位となるから難しい…

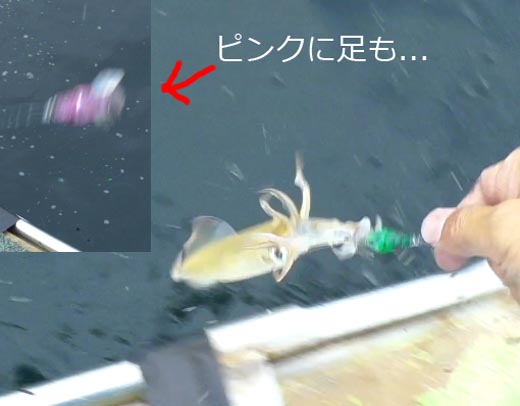

これがイワシパターンになると途端にオキアミには目もくれず、 ルアーやフカセ組の優位となるから難しい…![]()

![]()

ここではオキアミに反応する日を前提に

キハダマグロの「ナブラパターン」について考えてみたいと思います。

ちゃんと棚を合わせているのに なぜ自分の仕掛けにはキハダが喰わないのか。

そんな疑問をステージごとに考えてみようというのが今回のお題です。

ステージ1:キハダのナブラパターンについて

ステージ2:水流について

ステージ3:コマセ釣りについて

ステージ1:キハダのナブラパターンについて

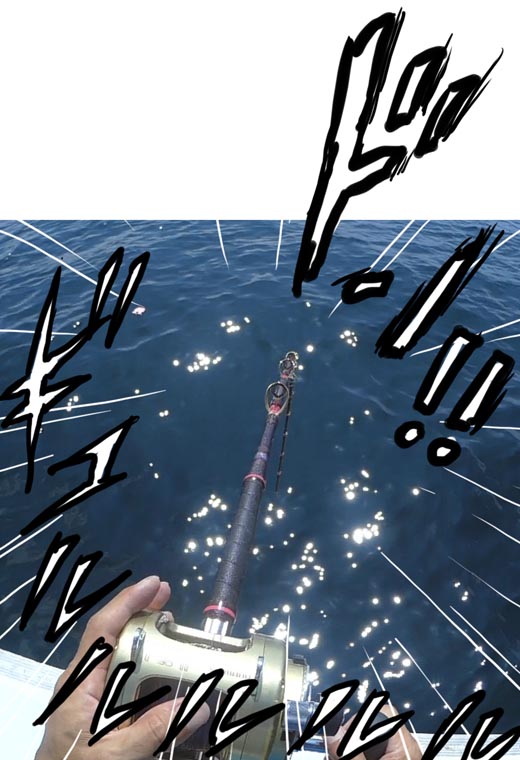

キハダを掛けてやり取りしている船は黄色いランプを回しています。

このランプをつけている船が3隻もあれば「激・熱」

カツオ仕掛けなんて装着している場合ではありません^^;

船の動きから判断できることはてんこ盛りです。

たとえば船の移動が速ければ魚の移動も速いので仕掛けの投入は速攻。 コマセを振って間もなくヒットすることが多いですし、ハリスも4メートル等、短めが吉(であることが多い)と判断できます。

たとえば船の移動が速ければ魚の移動も速いので仕掛けの投入は速攻。 コマセを振って間もなくヒットすることが多いですし、ハリスも4メートル等、短めが吉(であることが多い)と判断できます。

いわゆるストップ&ゴーのパターンです。

ストップ&ゴーは、船長がカツオやキハダの動きを先読みして船を止め、その魚を船下に通してくれます。魚が通り過ぎればチャンスはないため仕掛けの投入速度は重要です。

もちろん魚が船下を通らなければ誰も釣れませんが、そこは船長の苦悩するところ。我々釣り人の仕事は、できるだけ早く仕掛けを棚に到達させ、そして通過した魚を喰わせることです。

多くのナブラ(魚の群れ)はカツオとキハダの混成であることが多いです。(もちろんキハダ単体のナブラもあります)キハダはたいていカツオの下、5~10メートルくらいの棚を、カツオに少し遅れて入ってくることが多いです。

多くのナブラ(魚の群れ)はカツオとキハダの混成であることが多いです。(もちろんキハダ単体のナブラもあります)キハダはたいていカツオの下、5~10メートルくらいの棚を、カツオに少し遅れて入ってくることが多いです。

ただ、カツオとキハダの棚がごちゃ混ぜになっているパターンもあります。 指示棚はキハダであるのに、真っ先にカツオが釣れてしまう。こんなときはキハダとカツオがごちゃ混ぜである証拠です。

こんなときは、いち早く棚に到着した重たいビシの方にカツオが喰い、軽いビシの方にキハダが当たったりします。後から到着した軽いビシの方に、遅れて入ってきたキハダが喰うという理屈です。

なので、キハダとカツオがごちゃ混ぜである場合は、あえてビシを軽くしてカツオを通過させ、コマセの振りはじめを意図的に遅らせるというテクニックもあります。

なので、キハダとカツオがごちゃ混ぜである場合は、あえてビシを軽くしてカツオを通過させ、コマセの振りはじめを意図的に遅らせるというテクニックもあります。

このようなストップ&ゴーのキハダは、ビシを嫌うでしょうか。

そもそもキハダは、イワシやシラスがいればオキアミなんて目もくれません。お腹を空かせているからオキアミを喰うわけです。なのでキハダがオキアミを喰うときはたいていお腹ペコペコ。

お腹の「ペコペコ指数」が高ければ高いほど、キハダはビシを警戒することなくコマセに突っ込んできていると思われます。

つまりストップ&ゴーでオキアミを喰うキハダは、短めのハリスでも喰う。むしろハリス3メートルのカツオ仕掛けにキハダが喰ってくることも珍しくありません。

でも昨年のように、ベイトが豊富でお腹いっぱいのキハダは、仕掛けを落とすとビシを嫌がって反応を下げるケースもあります。こんなときはハリス6㍍等、長めのハリスで交通事故を狙うのが有利かもしれません。

往々にして船長の指示棚がどんどん下がっていくようなときは、ハリスを長めにするとヒットすることがわたしは多いです。

ほかストップ&ゴーで魚の移動が速すぎて、船が止まっていないうちに投入の合図があるようなときは、仕掛けが後方に流されます。ここで即アタリするようなときはハリス長めの方にヒットするケースが目立ちます。

さて、ストップ&ゴーのキハダも、お腹を空かせていればコマセを好みます。さっきまでストップ&ゴーだったはずなのに、いつの間にか船を流している時間が(意図的に)長くなってきたら、それは魚がコマセにつき始めた合図かもしれません。

さて、ストップ&ゴーのキハダも、お腹を空かせていればコマセを好みます。さっきまでストップ&ゴーだったはずなのに、いつの間にか船を流している時間が(意図的に)長くなってきたら、それは魚がコマセにつき始めた合図かもしれません。

「反応入ってきたよーあれー? 当たらない?」

やがてキハダが足を止め、船下に居つき、船のまわりを周回しはじめれば、コマセマグロのパターンになります。

「さっきからマグロの反応出っ放しなんだけどな…誰に当たってもおかしくないくらい凄いんだけど」

そんなアナウンスがあったなら、間違いなくコマセマグロ。

コマセマグロのパターンでは、マグロはビシを警戒する傾向にあります。よってハリスも長めが有利となりますが、実は、潮下であれば、マグロの頭上にビシはないため、潮況によってはむしろ長すぎないハリスが良いときもあると、過去の経験で学んでいます。

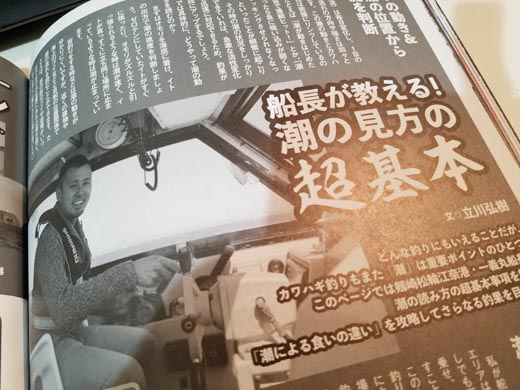

さて、こういった情報をより正確に得るために、「魚の水流」を感知します。